こんにちは。ときおです。

東京から岡山に移住して、ぶどう農家になりました。

訪問者

訪問者初心者だからわからない!ぶどうの剪定作業って、どんな作業なの?

剪定作業のポイントや注意すべき点はある?

ぶどう農家の冬の作業の一つの「剪定」。なんとなく「伸びた枝を切るんでしょ」と思っていませんか。私も初心者の頃はそういう感覚で作業をやっていました。

確かに剪定というのは枝を切る作業ですが、春の芽吹きに向けた重要な準備作業。おろそかにできません。では、具体的にどんな作業で、どのように進めるのでしょうか。

そこで今回は、

- 剪定ってどんな作業なの?

- 剪定作業を効率的にすすめるポイントは?

- 剪定作業を行うにあたり注意すべき点はある?

について、ホンネを語っていきたいと思います。

※この記事での理解を高めるうえでも、ぜひ下記リンクの過去記事をご覧ください。ぶどう農家の年間スケジュールを解説しています。

▼【過去の記事】ぶどう農家の年間スケジュールについて

剪定作業について

そもそも、剪定作業とは

剪定作業とは、夏に伸びた枝を冬に切り詰める作業のことです。その目的ですが、来シーズンに出る芽の量や房の量をコントロールし、日当たりや風通しを良くすることです。

また、病害虫の被害を受けた箇所を除去したり、木が枯れている部分の確認などの作業も同時に行います。

剪定作業の最適なタイミングは

まず、剪定作業の最適なタイミングはいつが良いでしょうか。

それは、ぶどう収穫後の落葉後の冬(1月〜2月)です。この時期はぶどうの木が休眠期に入り樹液の流れが止まっているので、そのタイミングを狙いましょう。

ここで重要なポイントを1つ紹介します。それは剪定したときに断面から樹液が流れ出てくるかどうかです。

上記した通り、剪定は樹液が止まっている時期に行います。もし切断した断面から樹液が流れ出ると、それは木の中にある養分が出ていくことになり木が弱ってしまう原因になります。

もし剪定を始めたときに切断面から樹液が流れ出てくる(水が出てくる)のであれば、剪定のタイミングを少しあとに遅らせるようにしましょう。

ちなみに3月以降(暖かい気候)になってしまうと春の芽出しに向けて樹液が動き出すタイミングになります。これも樹液が流れ出てしまう原因になります。剪定が遅くなりすぎないように注意しましょう。

剪定作業を行わないとどうなるか

では、もし剪定作業を適切に行わないとどうなるのか解説します。

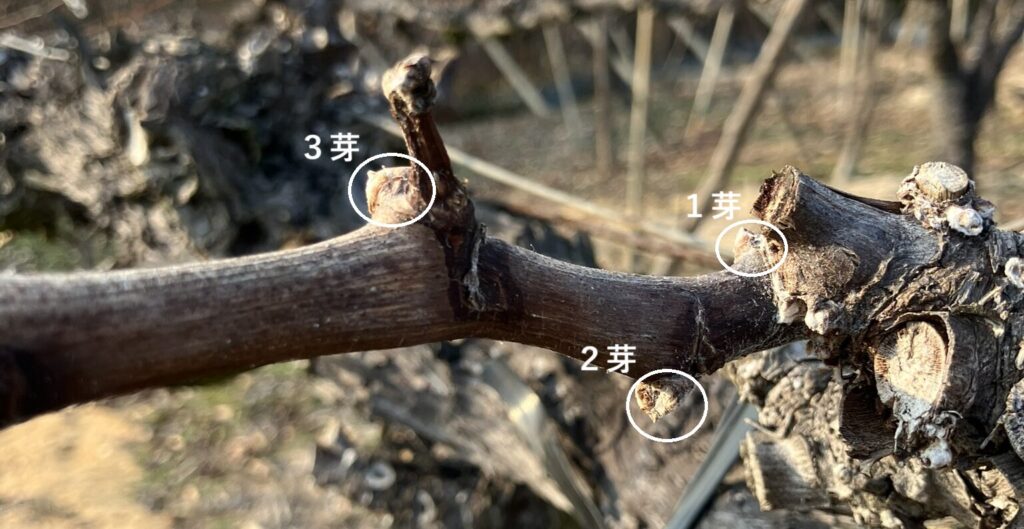

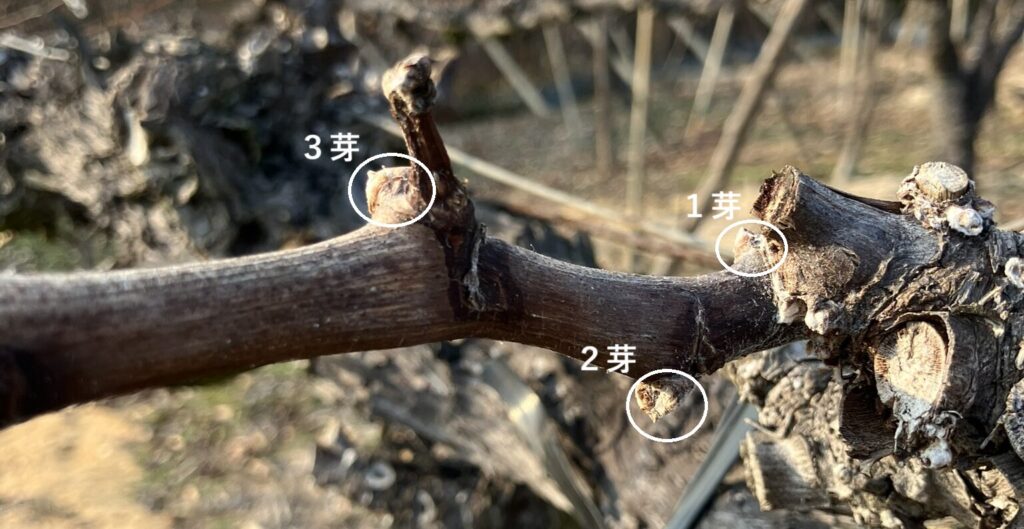

下の画像は昨シーズンに伸びた枝です。それぞれの節(ふし)に芽があり、来シーズンはここから芽が生えて大きくなっていきます。写真の中に1芽やら2芽やら書いていますが、このまま放置(剪定をしない)すると、すべての節から芽が出てくることになります。

そうすると、来シーズンに芽が多く出てきて込み合い、日当たりや風通しが悪くなります。また必要以上に芽を出すとぶどうの木が無駄に体力を使ってしまうので、結果として質が悪くなります。

ちなみに1つ1つの枝が生えている部分を芽座といいます。

剪定作業のポイント

剪定作業では1芽2芽など、どの部分を剪定(切る)べきなのか以下で解説します。

1芽剪定を基本に行う

基本的には「1芽剪定」で行います。具体的な場所ですが、以下のオレンジ線の箇所になります。

芽を1つ出すだけでもぶどうの木にとってはパワーが必要になります。そのため各芽座から必要最低限の芽(1芽)のみ出すようにしてあげましょう。

もし2芽剪定や3芽剪定となると、それだけ多くの芽を出すことになり、木への負担が大きいです。なので、1芽剪定をおすすめします。

切る部分はなるべく2芽の直前を

ちなみに、切る部分はできるだけ1芽の箇所から離れたところにしましょう。

上の写真を見てください。オレンジ線の2芽の直前にしていますよね。ここです。

というのも、1芽すぐの箇所で切ってしまうと、切った断面からの乾燥で芽が生育不良(芽が出てこなくなる)になってしまう可能性があります。ここも注意が必要です。

なぜ1芽剪定なのか

ではなぜ1芽剪定なのか、解説します。

上記でも書いたように、必要以上の芽を出してしまうとぶどうの木が無駄なパワーを使ってしまいます。しかも春の作業の芽かきで必要以上に無駄な芽を除かないといけません。

※芽かき作業については別途記載します。

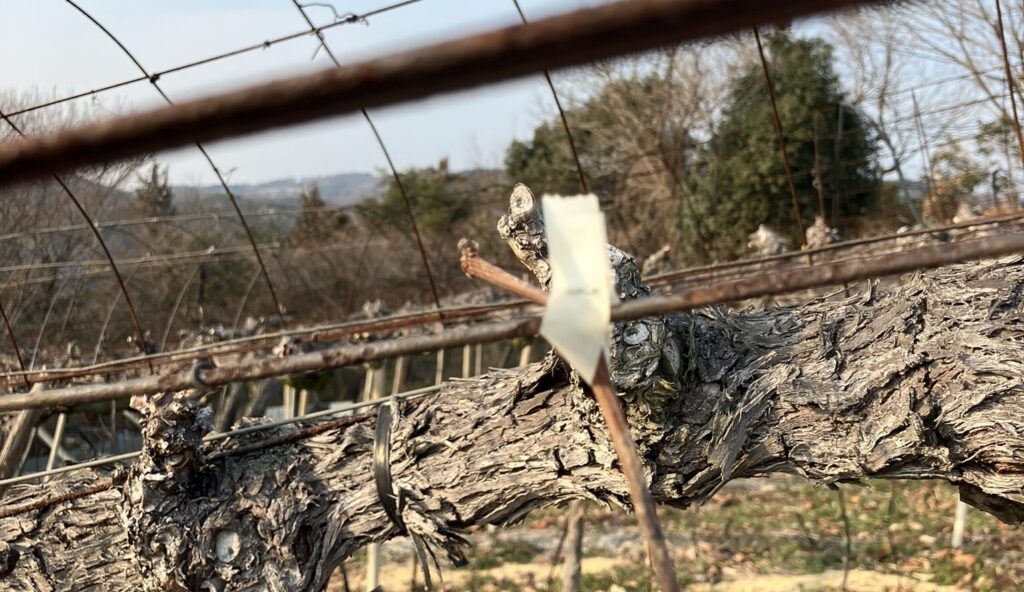

また、2芽剪定や3芽剪定を繰り返すとどうなるのか、下の写真を見てください。これはかなりの年数が経過した芽座です。どんどん大きく盛り上がり(先のほうに伸びていく)、芽が出る箇所が先のほうになってしまいます。

芽が出てくる箇所が先になるだけで一見問題ないように思われますが、実は危ないです。

この状態で芽が出てきて成長すると、おそらくぶどうの葉や花(房)が必要以上にトンネルの外に出てしまうかもしれません。ということは雨にさらされる面積が増え、結果的に病気などにかかりやすくなるのです。

ぶどうの天敵は雨を介した病気。可能な限りトンネル内での生育をさせたいので、注意が必要です。

効率的な剪定作業の進め方

「仮剪定」で作業スピードアップ

剪定作業に慣れてきたら、ぜひ効率化のために「仮剪定」を行ってみましょう。私も仮剪定を行うことで、1.2倍の作業スピードで進めることができています。

以下の写真を見てください。オレンジ色の線を引いていますが、トンネル外に出ている枝の部分を一斉に切っていきます。ぶどう棚の針金を切らないように注意し、いっきに切っていきます。これを仮剪定と言います。

仮剪定作業後が以下の写真です。伸びた枝がなくすっきりしているので、他の作業もやりやすくなります。また、1芽剪定を行う(本剪定といいます)のも、枝が短いのでやりやすいです。

本当に効率良くなるの?と思うかもしれません。ぜひ一度やってみてください。実感していただくのが一番です。

自分の地域・産地のやりかたを優先に

剪定のやり方は各地域や産地で異なる場合もあります。この記事を参考にしていただくのはうれしいことですが、ぜひご自分の地域の先輩農家などに相談しながら進めていただくようにしてください。

木の状態の観察も忘れずに

剪定作業の際には、木の状態を観察することも忘れないようにしましょう。具体的に、以下のポイントに注意してみましょう。

枯れた枝はないか

以下の写真を見てください。切断した断面が緑色で生きた色をしていますよね。通常の断面の色です。

次の写真はどうでしょうか。緑ではなく、木の色(茶色)になっていますよね。そうです、枯れている状態です。

このような枯れた枝が、木全体で見て少しだけであれば問題ありません。しかし多くある場合はその木が弱り全体的に枯れ始めている状態の可能性が高いです。

ちなみに、このような枯れた芽座からは新しい芽は生えてこない可能性が高いです。新しい苗への植え替えを考えても良いタイミングかもしれませんね。

剪定作業を行いながら、このように木の状態をしっかり観察するのも重要です。

巻きズルやゴミは除去しよう

棚の針金などに残っている巻きズルや枝止めの誘引テープのゴミなどは必ず除去しましょう。

実はぶどうに付く病原菌は、このような巻きズルやゴミなどに付着し越冬している場合があります。来シーズンに病原菌を持ち越させないように、できるだけ園内を綺麗にしておきましょう。

虫の食害がないのかもチェックする

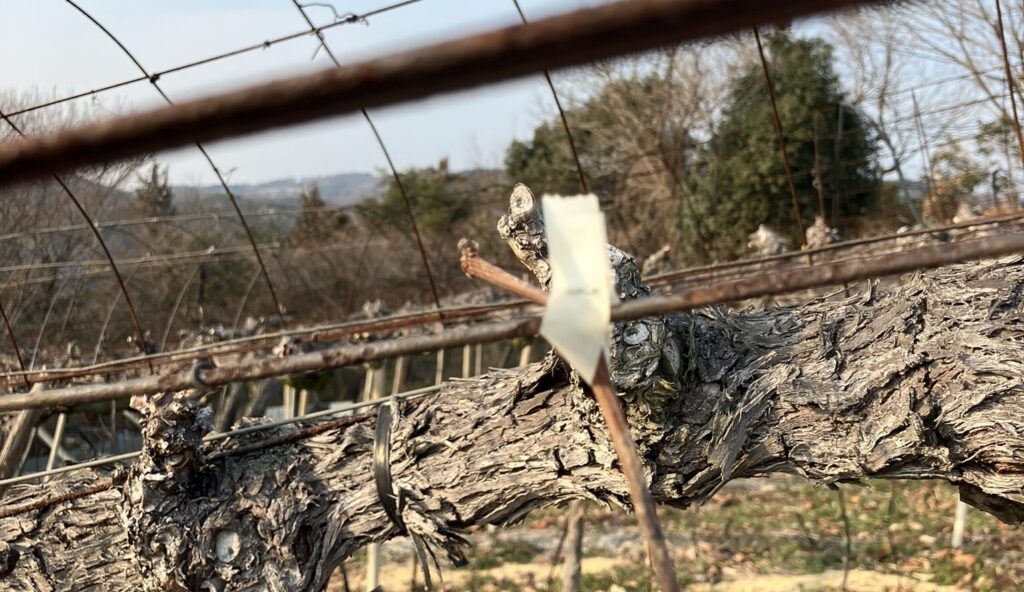

特に若い木や新梢の枝について、虫の食害がないのかもチェックしましょう。木に穴があいて樹液が出ている(樹液が固まっている)ことがあります。

実際の様子がこちらです。樹液が出て固まっていたので取り除くと、この写真のように穴が開いていました。

これは虫が枝の中に入っている(あるいは入って出た後)状態ですので、殺虫スプレーなどで対処しておきましょう。完全に除去できる状態なのかは一概に言えませんが、スプレーをやって無駄になることはないと思います。

剪定作業をラクにするおすすめの道具

剪定作業は、腕や手(握力)が特に疲れる作業です。別の記事になりますが、「剪定作業をラクにするおすすめのグッズ」について まとめています。

ぶどう農家である私が実際に困ったことや使ってよかった道具について解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ

◆本記事のまとめ

いかがだったでしょうか?

剪定作業は直接房づくりに関係のない作業ですが、来シーズンに向けたとても大切な準備作業です。剪定の進め方など、ぜひ参考にしてみてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「さあ移住!さあ農業!」

▼私がなぜ移住をしてぶどう農家になったのか、以下の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。

▼広告

このブログはWordPress(エックスサーバー)で構築、「SWELL」